Sólo por instinto, Victoriano Espeche se obligó a atender unas huellas muy confusas que se le presentaron de golpe a media legua de la costa. En un principio, nada le dijeron, y cien metros más adelante perdió la pista que creía seguir. Oyó un fuerte chasquido a la derecha, y en seguida, entre los matorrales, el relámpago colorado y vertiginoso del yaguareté.

Faltaban más de dos horas para el crepúsculo.

El overo no se espantó, pero lanzó un resoplido nervioso, tembló y movió las manos hacia adelante como si quisiera galopar y no transmitirle miedo a su jinete.

Victoriano se apeó. Algo habían entendido a un tiempo hombre y caballo.

El tigre apareció de cuerpo entero y quieto diez metros al frente. Rugió por lo bajo abriendo las fauces. Con pasos rápidos se dirigió hacia Victoriano. Victoriano se alegró de haberse apeado tan rápido y puso el caballo por delante, entre él y la fiera. Victoriano agitó la mano izquierda, libre del cabestro, y en seguida comprendió que eso era un error, y una imprudencia, cualquier otro movimiento. En cambio le habló al yaguareté:

–¡Alto ahí! ¡Andate! No tenés nada que hacer aquí –suavizó la voz todo lo que pudo–. No te he hecho nada malo. Así que te vas, ¿eh?

Hablaba conmovido y en voz baja. En la voz se le escuchaba el espanto. Victoriano esperaba que el tigre no lo notara. Trataba de combinar la voz clara y audible, que en el campo no puede ser sino de tonos altos, con una suavidad y una dulzura que no hallaba en ningún lugar de su cuerpo tenso y menos en la garganta, que ya empezaba a secársele.

El tigre se aproximó hasta unos cinco metros.

El corazón le dijo algo a Victoriano y él se lo transmitió al overo:

“El caballo por delante, overito, entre uno y el peligro, es lo que cuadra. A los caballos de guerra –lo sabés– se les enseña a echarse y servir de parapeto a los tiradores. El caballo, decían los jefes, debe morir antes que el jinete. Así ha ocurrido siempre –y agregó, para sí–: pero ¿no es cruel? ¿Es justo? ¿No es de muy mala tripa hacer que el caballo muera por causa ajena?”

Esto susurraba entre dientes Victoriano cuando aún no había siquiera rozado el cabo de su cuchillo.

Si hubiese permanecido montado sobre el overo, el tigre, al saltar (los tigres siempre atacan saltando), habría hecho del hombre la primera víctima, y el caballo, huyendo, se habría podido salvar; siempre que el tigre se entretuviera en despedazar al hombre, no en comérselo, porque el yaguareté no come nunca en el momento de matar, sino después, relegado y en paz.

Todo eso pensó Victoriano en un segundo. Pero intentó dominarse y habló más tranquilo.

–¡Vamos, tigre! Mirá, no llevo armas de fuego. No soy un cazador de tigres. Solamente tengo mi cuchillo, y ni siquiera, por precaución, lo he sacado. Mirá, mirá, tengo las manos vacías, y a mano limpia no tengo con qué salirte. Sos un hermoso yaguareté, colorado. Nunca he visto uno igual. Imponente. Nadie podría vencerte, y menos yo, que ni pienso en tu cuero, sino únicamente en el mío y en el de mi caballo overo.

El tigre lo escuchaba y se mantenía inmóvil. Espeche lo miraba por debajo del cogote de su overo. Después intentó moverse hacia un costado, pero en cuanto las hojas secas crujieron bajo sus pies, el tigre se volvió bruscamente y comenzó a rodearlo.

Victoriano volvió a hablarle con serenidad y blandura:

–Bueno, tigre, separémosnos como amigos. Yo, por acá, y vos por el otro lado, ¿eh? No te haré nada si te vas.

Victoriano se las arregló para no temblar, y demoraba con toda lucidez el momento en que iría a llevar la mano del rebenque en dirección al cabo de su cuchillo.

El tigre ahora lo miraba de frente. El discurso de Espeche lo había tranquilizado. Pero a Victoriano se le ocurrió fumar. Era posible –pensó– que el humo del tabaco negro, fuerte, que pitaba ahuyentara al yaguareté o lo distrajera mientras él caminaba hacia el río. Victoriano imaginaba el río como única salvación.

El tigre lo sabía.

Sacó el atado de cigarros, pero no tenía fósforos allí. Recordó que había puesto una cajita en la mochila. Su intención, sólo su intención, de desa-tar uno de los tientos, encalabrinó al tigre, que dio unos pasos hacia la pareja de hombre y caballo. Victoriano se empeñó otra vez en apaciguarlo con la voz. El overo ni respiraba.

–No te haré daño si te vas.

El tigre comenzó a rodearlo en círculos, tratando de quedar él también del lado de montar para tenerlo a Victoriano entre él y el caballo. Hombre y overo seguían sus movimientos.

–No te voy a seguir si te vas –dijo Victoriano dulcemente.

Logró por fin sacar los fósforos de la mochila, pero entonces se partió una ramita seca. En ese mismo momento el tigre se dio vuelta y se le acercó, bajando mucho la cabeza. Se detuvo.

Ambos estaban otra vez nerviosos. El tigre intentaba acercársele, írsele encima, pero no se resolvía. A dos metros del caballo, dio marcha atrás. Comenzó a bostezar de una manera rebuscada, antinatural, y a mirar hacia ambos lados, a frotarse la cara y los bigotes en los matorrales. Luego él mismo rompió una rama seca y se detuvo, como si jugara, masticando la ramita. Al acabar cada movimiento, siempre trataba de dejar a su zaga la dirección del río. Esto indujo a Victoriano a arrojarle algo para distraerlo y descolocarlo.

El objetivo de Espeche (lo había decidido un rato antes) era llegar al río por lo menos entre dos luces y no de noche. También eso el tigre lo sabía. Se desató el pañuelo, envolvió con él un cascote, hizo un bollo y lo arrojó más allá del tigre en dirección contraria a la costa. Al mismo tiempo retrocedió. El tigre apenas se interesó en el pañuelo. Primero lo olfateó, lo mordió suavemente y lo dejó.

Aprovechando la pausa, de nuevo Victoriano quiso ganar el lado del río y poner distancia, pero tropezó con un espartillo y trastabilló. El tigre se estremeció, se sentó como para saltar y giró bruscamente la cabeza. Se le erizó la piel y movió histéricamente la cola. Abrió las fauces. Rugió. Después, en sus movimientos, reapareció una especie de serenidad, más amenazante que toda su alarma o su ira interior. El overo y Espeche lo advirtieron. Por eso éste acarició el mango del cuchillo. Decidió hablar:

–Tigre, mirá, voy a borrar tus huellas si te vas. No dejaré que nadie te persiga. No hablaré de vos ni te recordaré con mis amigos si ahora me dejás tranquilo.

Hablaba convencido y decía la verdad.

Los claros ojos amarillo verdosos del yaguareté lo miraban con determinación y maldad. La pelambre de la cabeza brillaba sedosa. En la memoria de Victoriano quedó grabado el lunar húmedo del labio inferior de la fiera. La escena duró un minuto. Sin apartar los ojos de Victoriano (el caballo ahora parecía interesarle menos) y bajando cada vez más la cabeza, dio otro paso hacia adelante y dejó la huella de su zarpa izquierda muy cerca de la sombra oblicua que proyectaba el overo.

Se sabe que los overos suelen ser caballos guapos ante el peligro, leales, dóciles y que saben hacerse querer. Este pensamiento atormentó de nuevo a Victoriano, pero no podía renunciar así, porque sí, a la protección que le ofrecía su pingo. Si el tigre atacaba, los primeros zarpazos y dentelladas (los más peligrosos, mortales) los recibiría el caballo. Este se espantaría y patearía antes de morir, y eso le daría tiempo a obrar con el cuchillo. No es seguro ni siquiera probable que el tigre lo atacara por debajo del caballo.

Oscurecía lentamente, pero sin pausas. No había árboles cerca. Sólo matorrales. Victoriano decidió moverse en dirección al río y acostumbrar al tigre a sus movimientos. Aumentaría el riesgo quedándose con él en la oscuridad. Podía ser que la fiera esperara las tinieblas para caer sobre ellos.

El tigre los siguió. Se detenía Victoriano, se detenía el tigre.

Victoriano aprovechó la tregua aparente para encender el cigarro y después siguió con pasos cada vez más firmes. El tigre alcanzó y rebasó su línea. Tomó distancia: de cinco a seis metros. Victoriano mostró no inmutarse. El tigre lo seguía a los saltos, ora alcanzándolo, ora echándose y dejándolo ir. La conducta del tigre evocaba una cacería y se tornaba cada vez más resuelta y crítica. Era posible que el monólogo de Victoriano, que no había cesado, fuera lo que detenía la acometida final.

–Te ofrezco amistad, macho, toda mi confianza, como si fueras mi hermano. Dejá de seguirme, pues. Dejame llegar al río y olvidate de nosotros, compadre. No te ha de faltar comida hoy. He visto buenos venados en el monte, y para vos son pan comido. Lástima no haber cazado uno. Ya te lo habría regalado, tigre viejo.

La pendiente hacia el río se hizo más abrupta. Victoriano seguía andando, caballo de tiro, y comprendió que inevitablemente quedaría más abajo del tigre y éste obtendría una posición más favorable para el ataque. Pero no había otra salida. Siguió caminando. Ahí el tigre saltó y fue a caer en el mismo lugar que unos segundos antes ellos habían dejado. El yaguareté se paralizó antes de un nuevo salto que daría no bien estuviera cómodo y se sintiera seguro, porque había resbalado en la pendiente. Se repuso en seguida y recuperó la posición anterior: el espinazo curvado, patas y manos juntas y tenso como un elástico. Victoriano también se detuvo y paró la conversación. Las palabras ya no servían.

Tenía el cuchillo en la mano...

El overo de Victoriano Espeche apareció en la margen derecha del río con el apero mojado y olisqueando en dirección a su querencia, pero indeciso, como si los vientos no le fueran benignos o lo compungieran por hallarse con vida. Miraba cada tanto hacia la orilla opuesta, hacia lo que allí había dejado.

Los compañeros de Victoriano, en cuanto lo vieron, cruzaron el río. Encontraron a Espeche muerto, con las entrañas desgarradas, y también al tigre, con el cuchillo de Victoriano clavado en el vientre hasta el mango.

Las huellas que ambos habían dejado les dijeron más de lo que puede contarse.

Todo indicaba que a último momento Victoriano Espeche se había puesto delante de su overo para enfrentar al tigre.

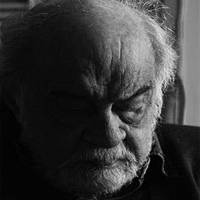

El cuento por su autor

Nunca me enfrenté con un tigre, ni cosa parecida. Pero sí imaginé muchas veces que iba barranca abajo, hacia el río, seguido o escoltado por un animal salvaje, un tigre, aunque en este país no hay, lo que hay son yaguaretés. Me imaginé teniendo que enfrentar a esa bestia que no me dejaba llegar al río, que era mi salvación, pensaba. Imaginé eso, pero primero lo soñé. Yo andaba a caballo, en el sueño, y me bajé para protegerme y ponerme detrás de él, porque los tigres atacan saltando.

Nunca me fui de mi provincia, de Gualeguay, de esa región. Me fui materialmente a los dieciocho años, pero mi mente se quedó allá. Eso sí que puedo decirlo con entera responsabilidad. Habrá sido porque amo ese lugar, esos hombres y esas mujeres, el tono con que se habla. Reconozco ese tono, el del entrerriano, a la legua. Es más, distingo si alguien es de Gualeguaychú, o de Paraná, o de Victoria. Hace cincuenta años que vivo en Buenos Aires y me sigue pareciendo que nunca me fui. Debe ser que lo llevo adentro. Parece que el ser humano añora su niñez. Rilke decía así: “Si vos fueras escritor y te encontraras encerrado en un cuarto oscuro, y no vieras nada ni nadie, te quedaría tu niñez para hacer pie en ella y escribir”. A mí me ocurre, y no porque lo haya leído a Rilke, sino porque me ocurre.

Escribí “El tigre” en los ‘60, una época mía bastante productiva: a partir de cualquier cosa escribía un cuento. Fue un relato afortunado: mucha gente me pregunta sobre él. Parece que gustó. A mí, por un tiempo, no tanto: le quitaba mérito porque me había ocurrido en el sueño y lo hice con cierta facilidad. Lo consideraba una especie de regalo, caído del cielo. De haberme ocurrido eso con otros yo diría que los cuentos son una cosa fácil, y no. El cuento es un género muy difícil.

(Testimonio recogido por Angel Berlanga)